【第14代軒逸拆解】前/后結構篇 兩級防護完整/細節設計缺失

第14代軒逸拆解,分部位解讀,今天是第一篇,前/后防護結構。日系車以往的薄弱環節,在近幾年的確進步明顯,比如防撞梁的設計方面。本次拆解的軒逸,其前部防護結構比較完整,出現了兩級防護設計,但是在細節設計上還是有欠妥之處,下面我們詳細解讀。

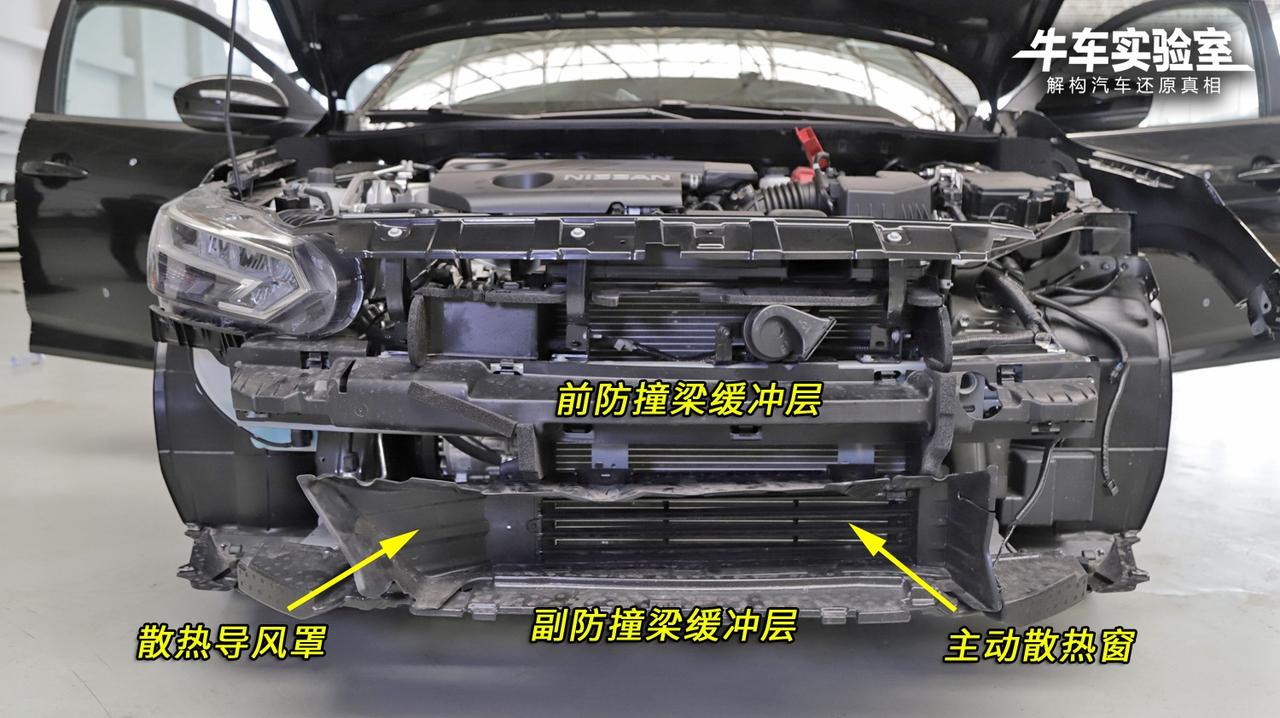

拆開前臉的外皮,露出基本結構。最上面的是防撞梁的緩沖層,和常見的泡沫不同,軒逸使用了塑膠材料,效果上和泡沫近似。而下面的副防撞梁(也就是行人腿部防卷入裝置)上也覆蓋了一層緩沖層,材料是泡沫。此外,我們可以看到,軒逸前部的散熱裝置,使用了主動散熱裝置,車輛冷啟動時,百葉窗關閉,使得發動機快速升溫,溫度達到工作值時百葉窗開啟,正常散熱。

取下緩沖層后,露出了防撞梁的真容。比較罕見的是,軒逸的防撞梁都沒有噴涂色漆層,只有防銹底漆層。如此處理雖然并不影響什么,但是的確省下了成本和工序,這個環節的設計者很有節約的能力。不過由于沒有色漆層,隨著用車時間的增加,較薄的防銹底漆會慢慢被熱量和外界環境“腐蝕”,相對于噴涂色漆層的金屬部件來說,其使用壽命顯然難以保證。

吸能盒結構是配合防撞梁,在發生碰撞時吸收分散能量用的,而為了更好的吸能,一般還會設計吸能盒壓潰誘導槽,也就是在吸能盒上“開凹槽”,這樣可以在槽內使得撞擊力度更好的被分散。很遺憾,我們在軒逸的前部吸能盒上未見到壓潰誘導槽。

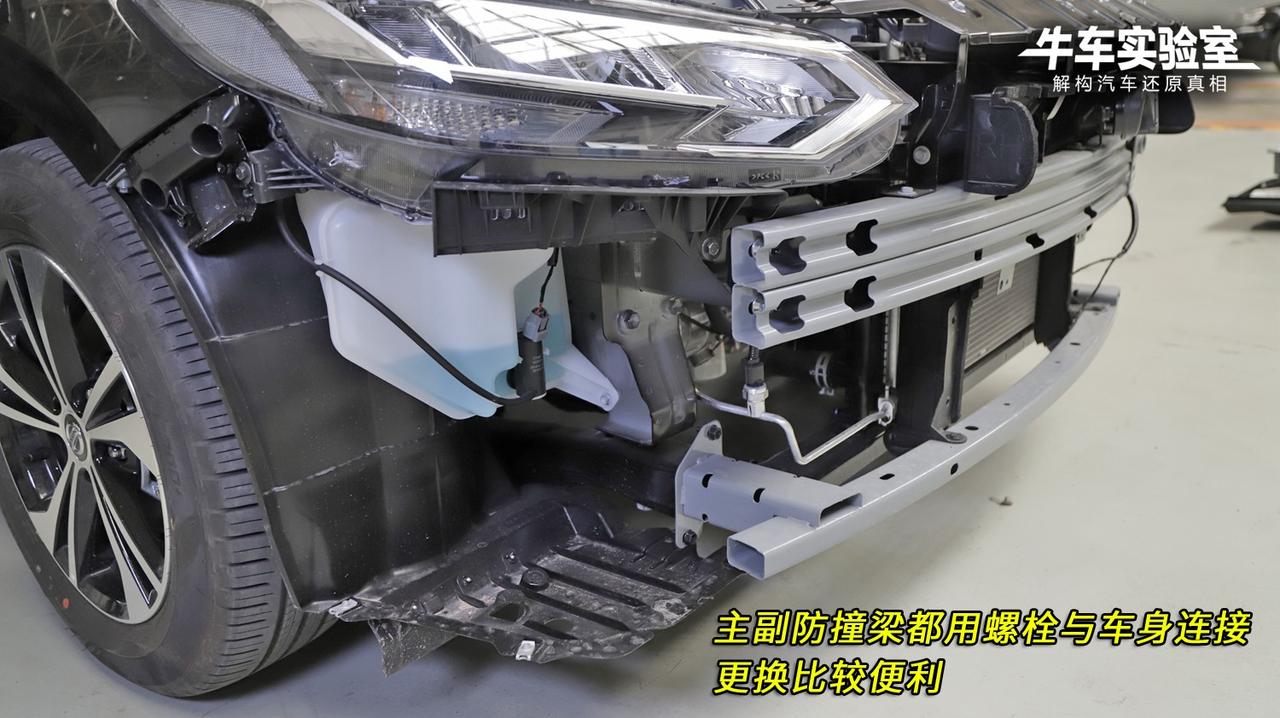

軒逸的前部主副防撞梁都采用螺栓與車身連接,這也是比較主流的設計。有部分低端車型采用直接焊接的方式,不利于碰撞后的維修更換。

軒逸的后部防撞梁結構相對前部來說,就顯得很簡單了。只有一個主防撞梁,上面覆蓋了一層緩沖泡沫層,拿掉泡沫之后,可以發現金屬防撞梁是噴涂了色漆層的,既然后部能做到這樣,為什么前部只有底漆呢?

后防撞梁的吸能構造,也是和前防撞梁一樣的弓形結構,同樣,其后部吸能盒也沒有設計壓潰誘導槽,碰撞吸能效果會大打折扣。

總結:第14代軒逸在前部、后部防護結構上,總體安全構造比較完整,前部具備主防撞梁和副防撞梁,后部為一道防撞梁,前后杠體都帶有緩沖層。但是在細節設計上,吸能盒缺失壓潰誘導槽,前杠體只有底漆層。能看出來,設計者想把產品往好了做,但是出于利潤的考慮,還是有一些妥協,最終就造成了一個高不成低不就的前后防護結構。

顯示更多評論