第14代軒逸裝配工藝點評 縫隙不勻/漆面太薄

在此前的靜態點評中,我們肉眼可見軒逸的前保險杠兩側與翼子板接縫處并未對齊,有明顯不平整的情況,一定程度反映出了新車的裝配工藝問題。本著用事實說話的原則,牛車實驗室對軒逸的車身接縫處大小和漆面厚度進行了細致的測量,看看第14代軒逸的裝配工藝是否像我們推測的那樣,而日系車“皮薄”的帽子又能否真正摘下。

與此前的測試方法相同,測量時車輛保持原廠未拆解狀態,縫隙測量設備為塞尺和電子游標卡尺配合,以毫米mm為單位,精確到小數點后兩位;漆面厚度測量設備為涂層厚度儀,以微米μm為單位,精確到小數點后一位。

第一部分:發動機蓋與前翼子板接縫(單位:mm)

| 機蓋前部 | 機蓋左側 | 機蓋右側 |

| 4.31 | 3.60 | 5.68 |

| 3.98 |

4.02 |

5.45 |

| 3.53 | 3.71 | 4.81 |

| 3.33 | 4.84 | 4.95 |

| 3.40 | ||

| 3.66 | ||

| 4.91 | ||

|

前部平均值 |

左側平均值 | 右側平均值 |

|

3.87 |

4.04 | 5.25 |

| 前部最大差值 | 左側最大差值 | 右側最大差值 |

|

1.58 |

1.24 |

0.87 |

點評:發動機蓋前部的縫隙從兩側向中間逐漸變小,反映了開模略有瑕疵,并未將縫隙全部控制一致。而機蓋左右兩側的平均數值相差了1.21mm,則完全說明了機蓋裝配有很大問題,使得機蓋整體偏左,而左側的做大差值也達到了1.24mm,裝配工藝實在令人堪憂。

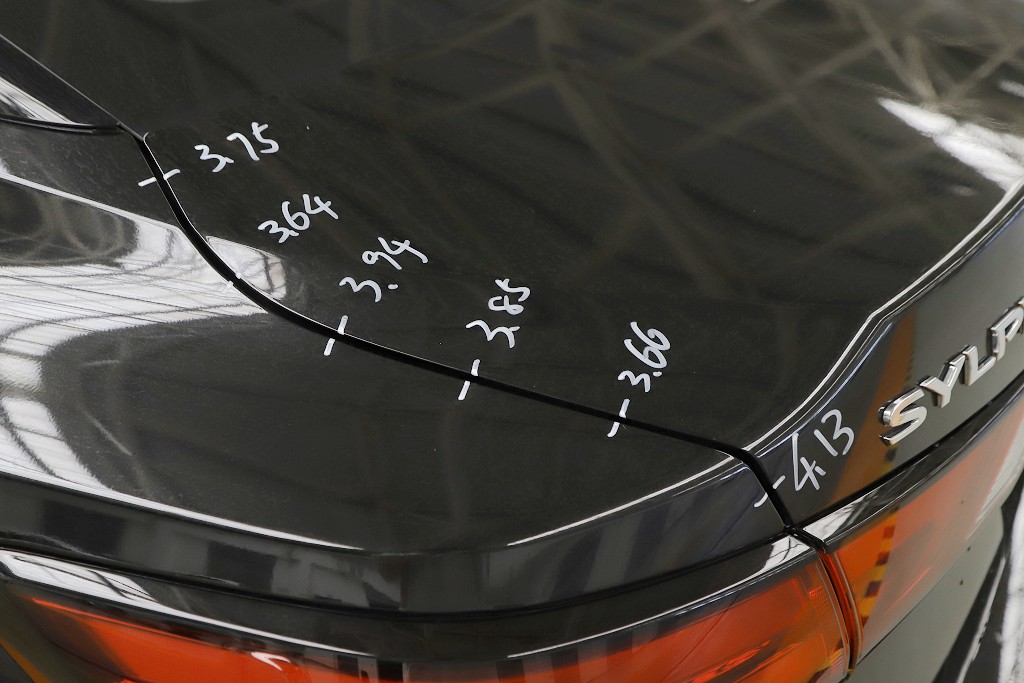

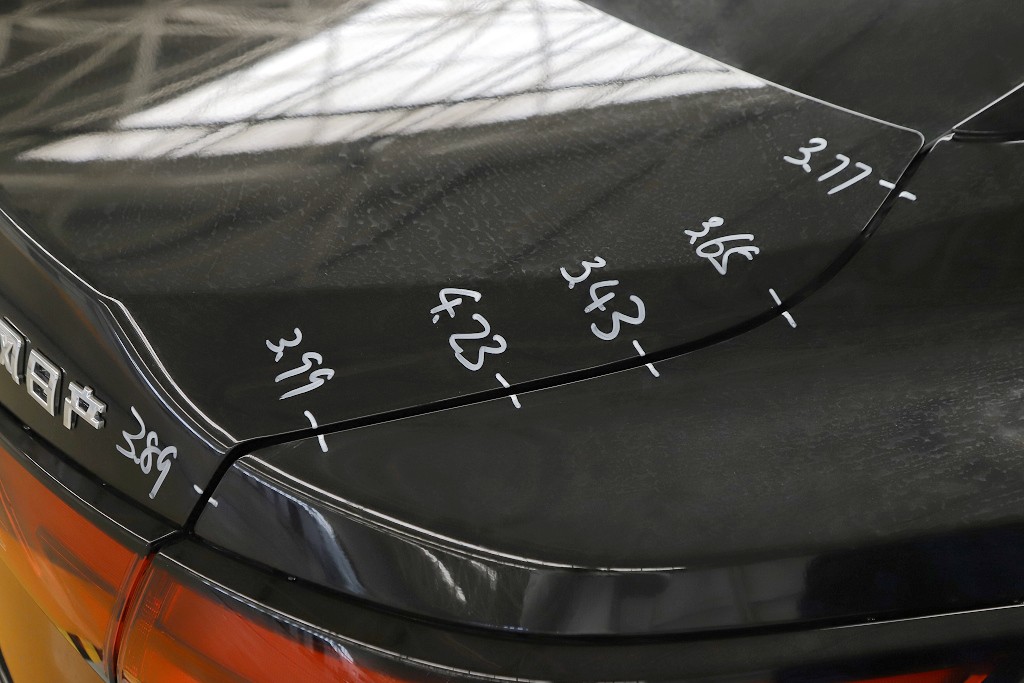

第二部分:后備廂蓋接縫(單位:mm)

| 后備廂蓋左側 | 后備廂蓋右側 |

|

3.75 |

3.77 |

| 3.64 |

3.65 |

| 3.94 | 3.43 |

| 3.85 | 4.23 |

| 3.66 | 3.99 |

| 4.13 | 3.89 |

| 左側平均值 | 右側平均值 |

|

3.83 |

3.83 |

| 左側最大差值 | 右側最大差值 |

|

0.49 |

0.8 |

點評:算完左右兩側平均值全部為3.83mm后,我們還以為軒逸后備廂蓋的裝配精度達到了多高的水平。但其實,這僅僅是數字上的巧合。橫向對比左右兩側數值后,還是不難發現越到尾門后部數值相差越大。不過與前機蓋的整體向左錯位相比,后尾門的裝配工藝還是好多了。

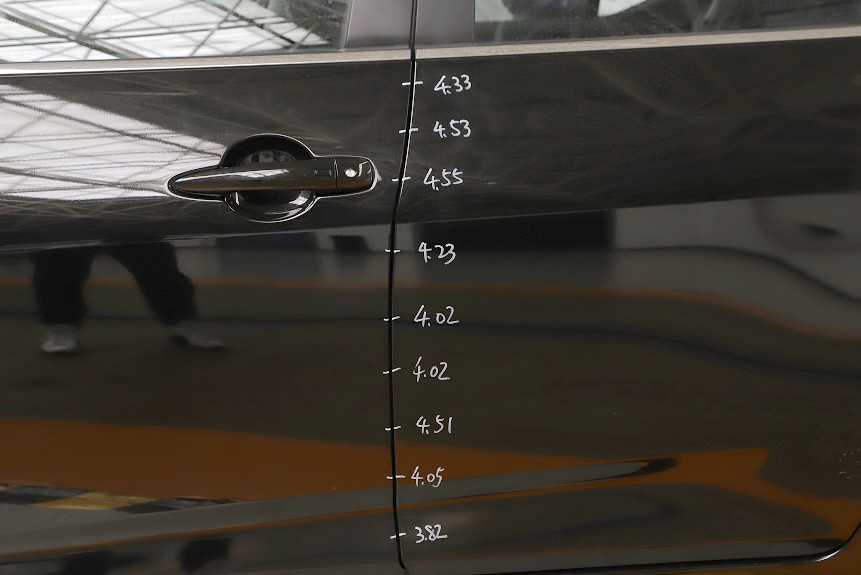

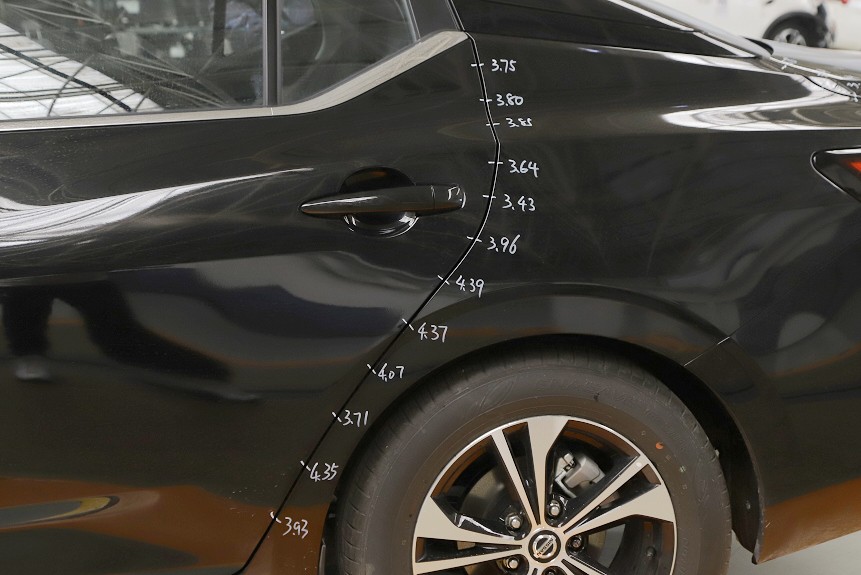

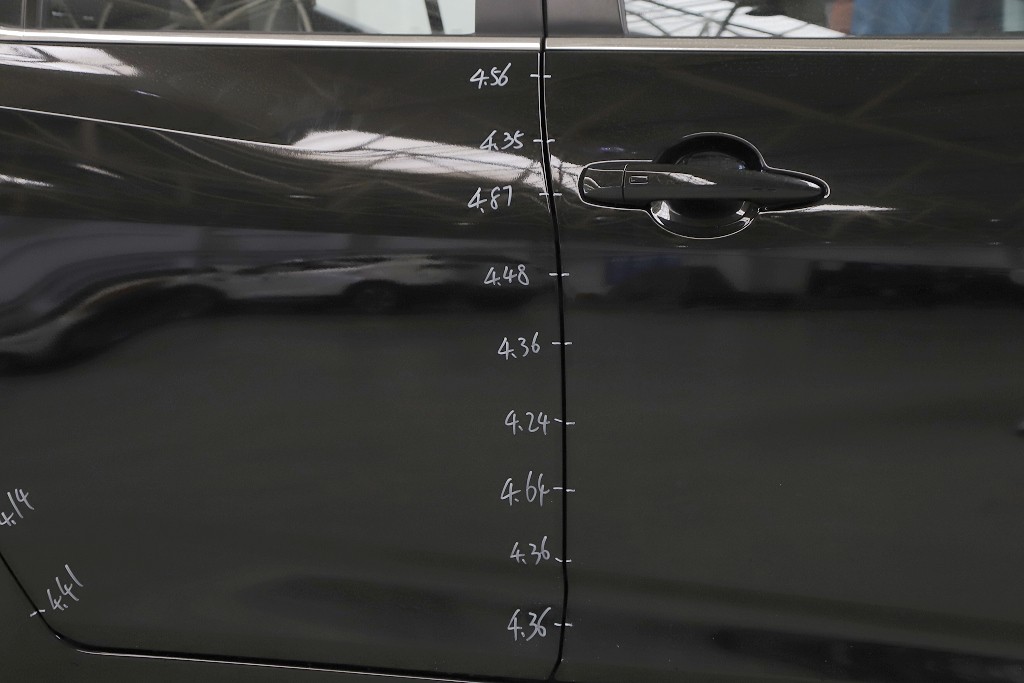

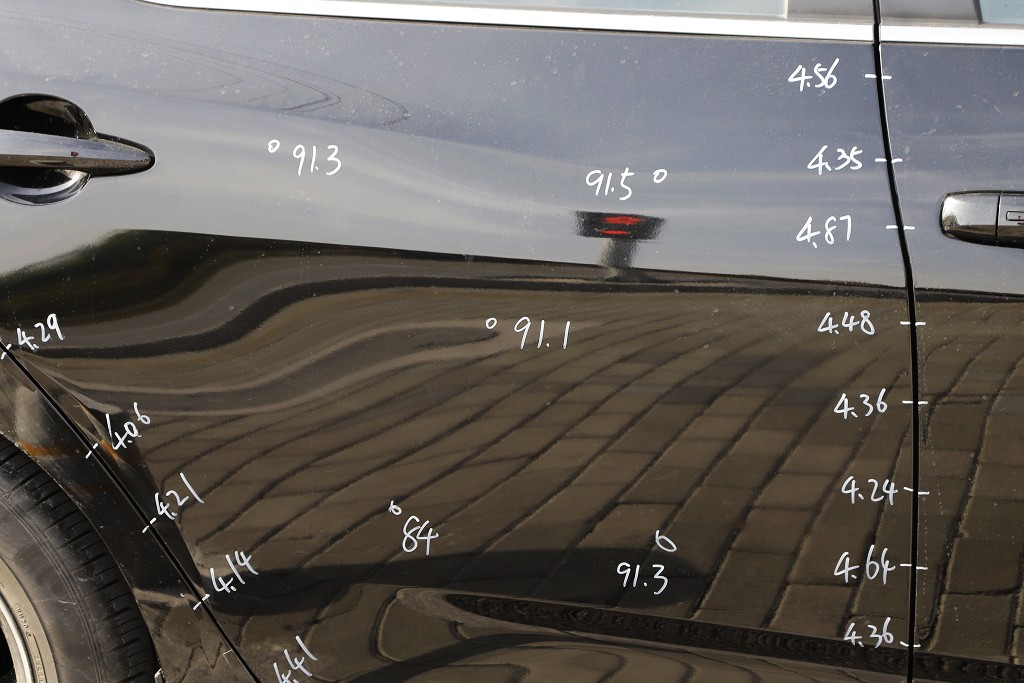

第三部分:車門接縫(單位:mm)

| 左A柱 | 左B柱 | 左C柱 | 右A柱 | 右B柱 | 右C柱 |

|

4.21 |

4.33 | 3.75 | 4.14 | 4.56 |

4.46 |

| 4.74 | 4.53 | 3.80 | 4.12 | 4.35 |

4.28 |

| 4.47 | 4.55 |

3.85 |

4.28 | 4.87 | 3.76 |

| 4.40 | 4.23 | 3.64 | 4.12 | 4.48 | 3.85 |

| 4.20 | 4.02 | 3.43 | 3.97 | 4.36 | 4.07 |

| 4.25 | 4.02 | 3.96 | 4.12 | 4.24 | 4.13 |

| 4.10 | 4.51 | 4.39 | 4.16 | 4.64 | 4.11 |

| 4.31 | 4.05 | 4.37 | 4.64 | 4.36 | 4.29 |

| 3.82 | 4.07 | 4.36 |

4.06 |

||

| 3.71 | 4.21 | ||||

| 4.35 | 4.14 | ||||

| 3.93 | 4.41 | ||||

| 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 |

|

4.36 |

4.23 |

3.94 |

4.19 |

4.47 |

4.15 |

| 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 |

| 0.64 |

0.73 |

0.96 |

0.67 |

0.63 |

0.70 |

點評:A、B、C柱縫隙的最大差值都保持在了1mm以內,還算不錯。橫向對比后,我們發現軒逸A、B柱兩側縫隙控制得比較接近,說明前門裝配較為精準;而C柱兩側縫隙相差較大,左C柱上方明顯多為3mm開頭,而右側則明顯為4mm開頭,橫向最大差值達到了0.71mm,后門的裝配工藝還略顯粗糙。

第四部分:漆面涂層厚度(發動機蓋,翼子板,后備廂,車頂)(單位:μm)

| 發動機蓋 | 左前翼子板 | 后備廂 | 車頂 |

| 83.2 |

89.1 |

106 |

90.2 |

| 83 | 73.6 | 102 |

87.7 |

| 86 | 90 | 106 |

78.5 |

| 89.6 | 右前翼子板 | 86.9 | |

| 95.1 | 84.5 |

95.1 |

|

| 90.7 | 86.8 | ||

| 89.4 | 86.2 | ||

| 左后翼子板 | |||

|

113 |

|||

| 101 | |||

| 103 | |||

| 右后翼子板 | |||

| 102 | |||

| 97.2 | |||

| 102 | |||

| 平均值 | 平均值 | 平均值 | 平均值 |

| 87.4 | 84.6 | 104.7 |

87.3 |

| 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 |

| 12.1 | 39.4 |

4 |

16.6 |

點評:看完數據,先不進行對比,單從數值來說足以用觸目驚心來形容!軒逸的大部分漆面厚度均在100μm以下!目前市面上大部分車型的漆面厚度都在110μm以上,甚至有的車型部分位置可以達到150μm以上,而軒逸漆面的最低值甚至只有73.6μm,而且還處于易發生剮蹭的翼子板位置。只能說是廠家為了控制成本在精打細算,日系車“皮薄”的帽子,這下是實錘了。唯一的優勢就是漆面均勻度不錯,不過話又說回來,這么薄的漆再噴不均,像話嗎?

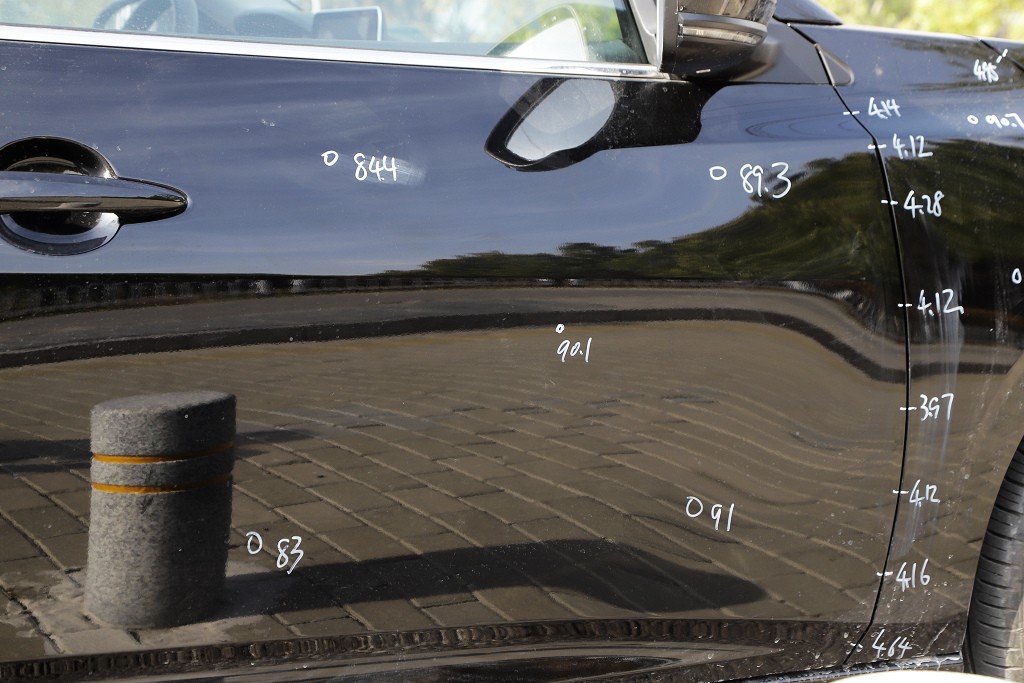

第五部分:車門漆面厚度(單位:μm)

| 左前門 | 右前門 | 左后門 | 右后門 |

| 96 |

89.3 |

90.4 |

91.5 |

| 88.8 | 84.4 | 91.8 |

91.3 |

|

90.5 |

90.1 | 90.8 | 91.1 |

|

90.2 |

91 | 94.2 | 91.3 |

| 90.9 | 83 | 91.4 | 84 |

|

平均值 |

平均值 | 平均值 | 平均值 |

| 91.3 | 87.6 | 89.7 | 89.8 |

| 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 | 最大差值 |

| 7.2 |

8.0 |

3.8 |

7.5 |

點評:車門漆面的數值也并未給我們太大驚喜,全部不到100μm。噴涂均勻的優勢在車門上有所體現,但有些位置又差強人意,例如左前門和右后門,整體都保持在90-91μm左右,但唯獨各有一組數值十分突兀,不知是否是人為修補造成的呢?

總結:有著“快車神器”美譽的軒逸成為了近幾年興起的新一代“國民神車”,而通過真正測量實際數據,我們不難發現軒逸的裝配工藝和漆面厚度還有很大提升空間。車企合資讓我們消費者用更低的價格買到了更實惠的好車,但希望廠家在引進國外先進技術和生產線的同時,嚴抓產品質量關,這也有助于我們國內汽車工業的成長。

顯示更多評論